Deponiedichtwände:

Schadstoffrückhaltevermögen und -beständigkeit

|

1 Kurzdarstellung |

|

Dichtwände werden als mineralische

Schlitzwände bereits seit mehr als 50 Jahren z.B. für die Absicherung

von Baugruben hergestellt. Als Anfang der 80-er Jahre diese Technik auch zur Sicherung

von Altlasten eingesetzt werden sollte, ergab sich auf Grund neuer Anforderungen

erheblicher Entwicklungsbedarf. Besonders hohe Anforderungen werden an

die Undurchlässigkeit der Dichtwände gestellt. Sie sollen jedoch

nicht nur das Wasser als ein Transportmedium, sondern

darüber hinaus die Schadstoffe selbst möglichst effektiv zurückhalten.

Wenn möglich, sollen sie auch in der Lage sein, den rein diffusiven

Schadstofftransport zu minimieren. Schließlich ist zu fordern, dass

sie aggressiven Schadstoffen auch langfristig standhalten sollen. Dichtwände werden als mineralische

Schlitzwände bereits seit mehr als 50 Jahren z.B. für die Absicherung

von Baugruben hergestellt. Als Anfang der 80-er Jahre diese Technik auch zur Sicherung

von Altlasten eingesetzt werden sollte, ergab sich auf Grund neuer Anforderungen

erheblicher Entwicklungsbedarf. Besonders hohe Anforderungen werden an

die Undurchlässigkeit der Dichtwände gestellt. Sie sollen jedoch

nicht nur das Wasser als ein Transportmedium, sondern

darüber hinaus die Schadstoffe selbst möglichst effektiv zurückhalten.

Wenn möglich, sollen sie auch in der Lage sein, den rein diffusiven

Schadstofftransport zu minimieren. Schließlich ist zu fordern, dass

sie aggressiven Schadstoffen auch langfristig standhalten sollen.

|

|  Die klassischen Dichtwandmischungen für

das sogenannte Einphasenverfahren bestehen aus Natrium-Bentonit, Zement

und Wasser. Mit derartigen Massen lassen sich im Labor Durchlässigkeits- Beiwerte

um 10-9m/s erreichen. In zahlreichen Fällen genügt

dies bereits den Ansprüchen. Bei moderneren Entwicklungen versucht

man, den reaktiven und empfindlichen Na-Bentonit durch Ca-Bentonit zu ersetzen

und mit Hilfe von Füllstoffen und ggf. Reaktiven als Verflüssigern

und/oder Erstarrungsreglern feststoffangereicherte Massen herzustellen.

Im Labor lassen sich an ihnen Durchlässigkeitsbeiwerte um 10-11m/s

und darunter messen. Die klassischen Dichtwandmischungen für

das sogenannte Einphasenverfahren bestehen aus Natrium-Bentonit, Zement

und Wasser. Mit derartigen Massen lassen sich im Labor Durchlässigkeits- Beiwerte

um 10-9m/s erreichen. In zahlreichen Fällen genügt

dies bereits den Ansprüchen. Bei moderneren Entwicklungen versucht

man, den reaktiven und empfindlichen Na-Bentonit durch Ca-Bentonit zu ersetzen

und mit Hilfe von Füllstoffen und ggf. Reaktiven als Verflüssigern

und/oder Erstarrungsreglern feststoffangereicherte Massen herzustellen.

Im Labor lassen sich an ihnen Durchlässigkeitsbeiwerte um 10-11m/s

und darunter messen.

|

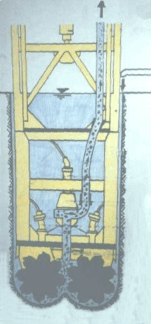

Im Zweiphasenverfahren wird der Schlitz

zunächst unter der stützenden Wirkung einer Primär- Suspension

ausgehoben. Die Suspension wird anschließend durch die endgültige

dichtende Zweitmasse ersetzt. Bei der Wahl der Baustoffe für die Zweitmasse

hat man größere Freiräume als bei den Einphasenmassen,

da die Zweitmassen nicht unbedingt als fließfähige Suspensionen

vorliegen müssen. Hier gibt es dementsprechend zahlreiche Sonderentwicklungen,

beginnend bei betonähnlichen Massen bis hin zu zementfreien Mischungen

mit organischen Bindemittelsystemen. Bei diesen Massen werden im Labor

gelegentlich Durchlässigkeiten unter 10-12m/s gemessen. Im Zweiphasenverfahren wird der Schlitz

zunächst unter der stützenden Wirkung einer Primär- Suspension

ausgehoben. Die Suspension wird anschließend durch die endgültige

dichtende Zweitmasse ersetzt. Bei der Wahl der Baustoffe für die Zweitmasse

hat man größere Freiräume als bei den Einphasenmassen,

da die Zweitmassen nicht unbedingt als fließfähige Suspensionen

vorliegen müssen. Hier gibt es dementsprechend zahlreiche Sonderentwicklungen,

beginnend bei betonähnlichen Massen bis hin zu zementfreien Mischungen

mit organischen Bindemittelsystemen. Bei diesen Massen werden im Labor

gelegentlich Durchlässigkeiten unter 10-12m/s gemessen.

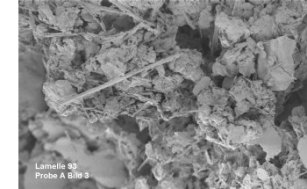

Im Labor Dr. R. Wienberg untersuchten wir

die Dauerbeständigkeit von Dichtwandmassen. Dabei hat es sich gezeigt,

daß die Erfahrungen und Normen aus dem Tiefbau, z.B. mit Beton (DIN

4030), nur sehr begrenzt auf mineralische Dichtwände zu übertragen

sind. Zum einen finden sich in den Altlasten angreifende Stoffe und Stoffgemische,

die unter "normalen" Bedingungen im Boden nicht auftreten. Zum anderen

gelten die Normen und Erfahrungen vor allem für den Zement als Bindemittel;

die übrigen Zuschläge werden in der Regel als wenig reaktiv angesehen.

Im Gegensatz dazu enthalten Dichtwände mit Na- oder Ca-Bentoniten

oder mit organischen Hydrogelsystemen kolloidale, reaktive Bestandteile

mit einer eigenen, komplizierten Chemie.

Im Labor Dr. R. Wienberg untersuchten wir

die Dauerbeständigkeit von Dichtwandmassen. Dabei hat es sich gezeigt,

daß die Erfahrungen und Normen aus dem Tiefbau, z.B. mit Beton (DIN

4030), nur sehr begrenzt auf mineralische Dichtwände zu übertragen

sind. Zum einen finden sich in den Altlasten angreifende Stoffe und Stoffgemische,

die unter "normalen" Bedingungen im Boden nicht auftreten. Zum anderen

gelten die Normen und Erfahrungen vor allem für den Zement als Bindemittel;

die übrigen Zuschläge werden in der Regel als wenig reaktiv angesehen.

Im Gegensatz dazu enthalten Dichtwände mit Na- oder Ca-Bentoniten

oder mit organischen Hydrogelsystemen kolloidale, reaktive Bestandteile

mit einer eigenen, komplizierten Chemie.

|

|

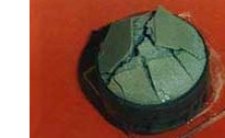

Als Fazit gilt, daß die Dauerbeständigkeit

des Materials nur im Einzelfall gegen die projektspezifischen Schadstoffe

geprüft werden kann. Normen oder Regeln für diese Prüfungen

gibt es zur Zeit noch nicht; ein Ausschuss der Deutschen Gesellschaft

für Geotechnik, hat sich eine Vereinheitlichung

zum Ziel gesetzt. Üblich sind sogenannte Lagerungsversuche. Dabei

werden Prüfkörper in ein Deponie- oder Testsickerwasser eingelagert.

Gelegentlich erfolgt auch eine Einlagerung in kontaminiertes Bodenmaterial

oder in Öl- oder LCKW-haltige Prüfmedien. Zu unterscheiden ist

der freie und der arretierte Lagerungsversuch. Im freien Versuch wird ein

Prüfkörper nach dem Aushärten von seiner Schalung befreit

und in das Prüfmedium engelagert, so daß er dem Schadstoffangriff

allseitig ausgesetzt ist. Im arretierten Lagerungsversuch verbleibt der

Prüfkörper in seiner Schalung, nur die Stirnseite ist offen und

kann vom Prüfmedium angegriffen werden. In diesen Versuchen werden

regelmäßig die Abmessungen und das Gewicht kontrolliert, um

Schrumpfen oder Quellen bzw. Massenverluste festzustellen. Soweit die angreifenden

Medien zu einer Entfestigung führen, lässt sich dies gut

mit Hilfe des Vicat-Nadelgerätes feststellen. Dabei wird festgestellt,

wie weit eine Nadel mit 1 mm Durchmesser und bei 300 g Auflagegewicht in

den Prüfkörper eindringen kann. Als Fazit gilt, daß die Dauerbeständigkeit

des Materials nur im Einzelfall gegen die projektspezifischen Schadstoffe

geprüft werden kann. Normen oder Regeln für diese Prüfungen

gibt es zur Zeit noch nicht; ein Ausschuss der Deutschen Gesellschaft

für Geotechnik, hat sich eine Vereinheitlichung

zum Ziel gesetzt. Üblich sind sogenannte Lagerungsversuche. Dabei

werden Prüfkörper in ein Deponie- oder Testsickerwasser eingelagert.

Gelegentlich erfolgt auch eine Einlagerung in kontaminiertes Bodenmaterial

oder in Öl- oder LCKW-haltige Prüfmedien. Zu unterscheiden ist

der freie und der arretierte Lagerungsversuch. Im freien Versuch wird ein

Prüfkörper nach dem Aushärten von seiner Schalung befreit

und in das Prüfmedium engelagert, so daß er dem Schadstoffangriff

allseitig ausgesetzt ist. Im arretierten Lagerungsversuch verbleibt der

Prüfkörper in seiner Schalung, nur die Stirnseite ist offen und

kann vom Prüfmedium angegriffen werden. In diesen Versuchen werden

regelmäßig die Abmessungen und das Gewicht kontrolliert, um

Schrumpfen oder Quellen bzw. Massenverluste festzustellen. Soweit die angreifenden

Medien zu einer Entfestigung führen, lässt sich dies gut

mit Hilfe des Vicat-Nadelgerätes feststellen. Dabei wird festgestellt,

wie weit eine Nadel mit 1 mm Durchmesser und bei 300 g Auflagegewicht in

den Prüfkörper eindringen kann.

|

|

Nicht nur die Langzeitstabilität,

auch die Verarbeitbarkeit der Suspension bei der Herstellung des Schlitzes

kann erheblich durch Schadstoffe beeinträchtigt werden. Je nach Verfahren

muss damit gerechnet werden, dass ein gewisser Anteil des Bodenaushubs

bei der Herstellung des Schlitzes eingemischt wird. Um sicher zu sein, dass

die Suspension auch bei Einmischung von Schadstoffen stabil bleibt, werden

entsprechende Anmisch- und Rührversuche durchgeführt. Während

der Versuche wird laufend entsprechend den GDA-Empfehlungen die Rheologie,

die Filtratwasserabgabe, das Sedimentationsverhalten und die Fließgrenze

des Systems überprüft. An Rückstellproben wird das Aushärtungsverhalten

im Vergleich zu nicht beaufschlagten Proben bestimmt. Nicht nur die Langzeitstabilität,

auch die Verarbeitbarkeit der Suspension bei der Herstellung des Schlitzes

kann erheblich durch Schadstoffe beeinträchtigt werden. Je nach Verfahren

muss damit gerechnet werden, dass ein gewisser Anteil des Bodenaushubs

bei der Herstellung des Schlitzes eingemischt wird. Um sicher zu sein, dass

die Suspension auch bei Einmischung von Schadstoffen stabil bleibt, werden

entsprechende Anmisch- und Rührversuche durchgeführt. Während

der Versuche wird laufend entsprechend den GDA-Empfehlungen die Rheologie,

die Filtratwasserabgabe, das Sedimentationsverhalten und die Fließgrenze

des Systems überprüft. An Rückstellproben wird das Aushärtungsverhalten

im Vergleich zu nicht beaufschlagten Proben bestimmt.

Das primäre Ziel einer Altlasteneinkapselung

ist es, die Schadstoffe zurückzuhalten, die Behinderung der Ausbreitung

des Wassers als Transportmedium durch geringste Durchlässigkeit ist

dagegen ein sekundäres, abgeleitetes Ziel. Daher strebt man auch an,

Dichtwandmassen mit hoher Schadstoffsorptivität einzusetzen, um den

Schadstofftransport so weit wie möglich zu retardieren. So haben unsere

Untersuchungen gezeigt, dass man mit organisch modifizierten Dichtwandmassen

den Transport von organischen Schadstoffen mit dem Porenwasser um mehr

als das 20-fache verlangsamen kann.

|

|

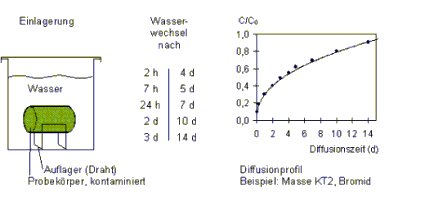

Aber auch wenn kein Porenwasser mehr

strömt, kommt es durch Diffusion zu einem Schadstofftransport. Diffusiv

beweglich ist jedoch nur der wassergelöste (desorbierte) Schadstoffanteil,

der sorbierte Anteil diffundiert nicht. Daher kann man auch den diffusiven

Transport durch eine möglichst hohe Sorptivität sehr effektiv

behindern. Weitere, den Transport beeinflussende Faktoren sind die Porosität

und die Tortuosität des Materials. Letzteres ist ein Geometrie-Faktor,

der angibt, welche Umwege ein diffundierendes Molekül in einem Korngefüge

im Vergleich zum freien Wasser zurücklegen muß. Durch Optimierung

dieser beiden Faktoren kann die Schadstoffretardation ebenfalls erheblich

beeinflußt werden. Aber auch wenn kein Porenwasser mehr

strömt, kommt es durch Diffusion zu einem Schadstofftransport. Diffusiv

beweglich ist jedoch nur der wassergelöste (desorbierte) Schadstoffanteil,

der sorbierte Anteil diffundiert nicht. Daher kann man auch den diffusiven

Transport durch eine möglichst hohe Sorptivität sehr effektiv

behindern. Weitere, den Transport beeinflussende Faktoren sind die Porosität

und die Tortuosität des Materials. Letzteres ist ein Geometrie-Faktor,

der angibt, welche Umwege ein diffundierendes Molekül in einem Korngefüge

im Vergleich zum freien Wasser zurücklegen muß. Durch Optimierung

dieser beiden Faktoren kann die Schadstoffretardation ebenfalls erheblich

beeinflußt werden.

|

|

Im Labor Dr. R. Wienberg

wurden die wichtigsten

Daten zur Berechnung des Schadstoff- Transportes erhoben. Dazu führten

wir Sorptions- und Diffusionsversuche durch und ermittelten die Tortuositäten.

Diese Daten nutzten wir für die mathematische Transportmodellierung

unter Annahme vernünftigerweise zu erwartender realistischer Bedingungen

oder unter besonders ungünstigen Verhältnissen (worst case Scenarios).

Diese Ergebnisse sind zum einen ein weiteres Auswahlkriterium für

die Bestimmung der Dichtwandrezeptur, die am besten für den Einzelfall

geeignet ist, zum anderen ermöglichen sie eine Gefährdungsabschätzung

nach der erfolgten Altlasteneinkapselung.

Im Labor Dr. R. Wienberg

wurden die wichtigsten

Daten zur Berechnung des Schadstoff- Transportes erhoben. Dazu führten

wir Sorptions- und Diffusionsversuche durch und ermittelten die Tortuositäten.

Diese Daten nutzten wir für die mathematische Transportmodellierung

unter Annahme vernünftigerweise zu erwartender realistischer Bedingungen

oder unter besonders ungünstigen Verhältnissen (worst case Scenarios).

Diese Ergebnisse sind zum einen ein weiteres Auswahlkriterium für

die Bestimmung der Dichtwandrezeptur, die am besten für den Einzelfall

geeignet ist, zum anderen ermöglichen sie eine Gefährdungsabschätzung

nach der erfolgten Altlasteneinkapselung.

Zurück

|

| 2 |

Beispiele

für durchgeführte Untersuchungen

für Dichtwände |

| 2.1 |

Verarbeitbarkeit und

Dauerbeständigkeit von Dichtwandmaterial bei Kontakt mit ölhaltigen

Industrieabfällen |

Vorhaben: Eine Altdeponie

mit hochtoxischen ölhaltigen Industrieabfällen soll durch eine

umschließende mineralische Schlitzwand gesichert werden. Die Schlitzwand

bindet in torfhaltigen Klei ein und schneidet den kontaminierten Bereich.

Vorhaben: Eine Altdeponie

mit hochtoxischen ölhaltigen Industrieabfällen soll durch eine

umschließende mineralische Schlitzwand gesichert werden. Die Schlitzwand

bindet in torfhaltigen Klei ein und schneidet den kontaminierten Bereich.

Fragestellung: Es soll das

Verhalten der Frischsuspensionen bei teilweiser Einmischung kontaminierten

Materials bzw. von Torf untersucht werden. Die Langzeitstabilität

des Materials bei Schadstoffkontakt ist zu beurteilen.

Ziel der Untersuchungen:

Aus mehreren möglichen Dichtwandrezepturen ist diejenige zu ermitteln,

die bei Schadstoffbelastung die beste Verarbeitbarkeit und Dauerbeständigkeit

aufweist.

Vorgabe: Grundlage der Eignungsprüfung

sind die Empfehlungen des Arbeitskreises Geotechnik der Deponien und Altlasten

(GDA). Die Untersuchungen werden zusammen mit Grundbauern und Bodenmechanikern durchgeführt. Die Vorarbeiten

ergeben 4 grundsätzlich einsetzbare Rezepturen, die auf die o.g. Fragestellungen

weiter zu untersuchen sind.

Lösung der Aufgabe:

Auf der Grundlage bauchemischer Boden- und Sickerwasseranalysen wird jeweils

ein wässriges und ein ölhaltiges Prüfmedium definiert.

Die Suspensionen werden unter Zugabe von 2 und 5% der Prüfmedien bzw.

des Torfes angemischt. An den Frischsuspensionen und im 8-stündigen

Rührversuch wird gemessen:

- Dichte, Auslaufzeit aus dem Marsh-Trichter,

Fließgrenze, Filtratwasserabgabe, Sedimentation, pH-Wert.

Nach 28 bzw. 56-tägiger Aushärtung

wird an Rückstellproben bestimmt:

- Dichte, Wassergehalt, einaxiale Druckfestigkeit

sowie Durchlässigkeit im Triaxialversuch.

Zur Frage der Dauerbeständigkeit werden

Lagerungsversuche bei 90-tägiger Versuchsdauer und Untersuchung auf

Massen- und Strukturveränderungen durchgeführt:

- Einlagerung der Probekörper in

ein Modell-Deponiesickerwasser,

- Einlagerung der Probekörper in

ein Modellöl,

- Einlagerung in Tauchbrunnen auf der

Deponie.

Der Untersuchungsbericht dokumentiert

die Ergebnisse und vergleicht sie mit denjenigen, die bei den Vorarbeiten

ohne Schadstoffzugabe gemessen wurden. Es werden Prognosen zur Schadstoffbeständigkeit

gemacht und Hinweise für die Verarbeitbarkeit bei Schadstoffeinmischung

gegeben. Es werden Eignungsempfehlungen zu den einzelnen Rezepturen gegeben.

Zurück

| 2.2 |

Beständigkeit

von Dichtwandmassen für eine Altlasteneinkapselung gegen kalklösendeKohlensäure |

Vorhaben: Als Sicherung für

einen Altstandort ist eine mineralische Dichtwand geplant. Chemische Untersuchungen

in der Trasse einer geplanten Dichtwand ergaben erhebliche Konzentrationen

kalklösender Kohlensäure (sehr stark angreifend nach DIN 4030).

Vorhaben: Als Sicherung für

einen Altstandort ist eine mineralische Dichtwand geplant. Chemische Untersuchungen

in der Trasse einer geplanten Dichtwand ergaben erhebliche Konzentrationen

kalklösender Kohlensäure (sehr stark angreifend nach DIN 4030).

Fragestellung: Sind die für

diesen Fall vorgesehenen Baustoffe gegen kalklösende Kohlensäure

hinreichend stabil?

Ziel der Untersuchungen:

Als zusätzliches Auswahlkriterium sind aus mehreren, in vorangegangenen

Versuchen als einsetzbar beurteilten Dichtwandrezepturen, diejenigen zu

ermitteln, die bei Belastung mit kalklösender Kohlensäure die

geringsten Degenerationserscheinungen aufweisen.

Vorgabe: Es werden 6 Massen

untersucht, davon eine Sonderentwicklung mit stark Kohlensäure-puffernden

Zuschlägen. Es liegen Werte für den Gehalt der Böden an

kalklösender Kohlensäure vor.

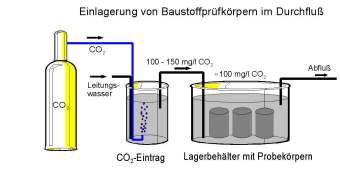

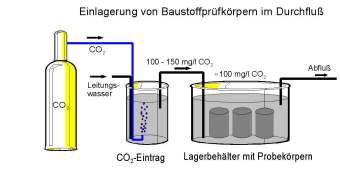

Lösung der Aufgabe:

Probekörper aus frisch angemischten Dichtwandmaterial werden zunächst

2 Tage bis zum Erreichen einer genügenden Frühfestigkeit feucht

gelagert, anschließend als freie Lagerungsversuche (Proben werden

ausgeschalt, allseitiger Angriff) und als arretierte Versuche (Proben verbleiben

in ihren Schalungen, Schadstoffangriff nur über die Stirnfläche)

in Leitungswasser mit und ohne ständiger CO2-Begasung gelagert.

Nach 28 bzw. 56-tägiger Lagerung wird

an den Probekörpern bestimmt:

- Druckfestigkeit

- Entfestigung des Materials; Messung

der Eindringtiefe der Vicat-Nadel

Mit und ohne Begasung gelagerte Probekörper

werden cm-weise in Scheiben geschnitten. An den einzelnen Scheiben wird

gemessen:

Der Untersuchungsbericht dokumentiert

die Ergebnisse und vergleicht sie mit denjenigen, die in den vorangegangenen

Eignungsprüfungen ohne Schadstoffzugabe gemessen wurden. Für

die Rezepturen wird eine Rangfolge für die Beständigkeit gegen

kalklösende Kohlensäure gegeben. Auf der Grundlage der vorliegenden

Werten für den Gehalt der Böden an kalklösender Kohlensäure

wird eine Prognose zur Schadstoffbeständigkeit gemacht und es werden

Eignungsempfehlungen zu den einzelnen Rezepturen gegeben.

Zurück

| 2.3 |

Schadstoffrückhaltevermögen

von Dichtwänden bei Belastung mit LCKW in Lösung und in Phase |

Vorhaben: Ein Industriealtstandort

soll durch eine mineralische Schlitzwand gesichert werden. Der Standort

ist erheblich mit organischen Lösemitteln, insbesondere mit LCKW belastet.

Fragestellung: Wie groß

ist auf Dauer unter verschiedenen Bedingungen das Schadstoffrückhaltevermögen

der Dichtwand?

Ziel der Untersuchungen:

Langzeitausbreitungsprognosen für die Schadstoffe durch die Dichtwand

unter pessimistischen und realistischen Randbedingungen. Zusätzliche

Bewertung der verschiedenen einsetzbaren Dichtwandrezepturen mit dem Ziel,

höchstmögliche Schadstoffretardation zu erhalten.

Vorgaben: Zu untersuchen

sind die LCKW Trichlorethan und Perchlorethylen sowie Dichlorbenzol. Die

Zusammensetzung und die Eigenschaften der Dichtwandmischungen - insbesondere

die Durchlässigkeitsbeiwerte - sind bekannt.

Lösung der Aufgabe:

Es werden im Labor mit den gelieferten Baustoffen nach den Rezepturen des

Auftraggebers die Dichtwandmischungen hergestellt. Nach 28 Tagen werden

folgende Untersuchungen ausgeführt:

- Bestimmung der Dichte und des

volumetrischen Wassergehalts als Schätzmaß für die Porosität,

Mit Hilfe radioaktiv markierter Schadstoffe

werden folgende Versuche ausgeführt:

- Bestimmung der Sorptionsisothermen,

- Bestimmung der Sorptionskinetiken,

- Bestimmung des Desorptionsverhaltens

nach vorangegangener Adsorption,

- Versuche zur Ermittlung der Diffusionskoeffizienten

im instationären Zustand

- Versuche zur Ermittlung der Tortuosität

des Materials mit 36Cl.

Der Versuchsbericht stellt für

die weitere Begutachtung folgende Daten zur Verfügung: Dichte, Porosität,

Tortuosität, Sorptivität (Verteilungskoeffizienten), jeweils

als größter und kleinster anzunehmender Wert, effektive Diffusionskoeffizienten.

Die Daten werden eingesetzt für eine modellmäßige Betrachtung.

Unter Vorgabe bzw. vernünftigen Annahmen zur Geometrie des sanierten

Bereiches, möglicherweise zu erwartender hydraulischer Gradienten

sowie zur Art des umgebenden Wasserleiters werden für verschiedene

Fälle eindimensionale Ausbreitungsberechnungen durchgeführt.

Ermittelt werden Konzentrationsprofile und Massenströme. Auf dieser

Grundlage erfolgt eine ergänzende Empfehlung zur Auswahl der geeigneten

Rezeptur.

Zurück

| 3 |

Veröffentlichungen

zur Schadstoffbeständigkeit und zum Schadstofftransport bei Dichtwänden |

-

Wienberg, R., Heinze, E. Förstner, U.:

Experiments on specific retardation of some organic contaminants by slurry

trench materials. In: Assink, J.W., van den Brink, J.W. (Hrsg.): Contaminated

soil. Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, 849-857 (1985)

-

Wienberg, R., Heinze, E.: Spread of organic

contaminants in remedial construction materials as effected by dissolving

agents and surfactants. In: Lester, J.N., Perry, R., Sterritt, R.M. (Hrsg.):

Proc. Int. Conf. on Chemicals in the Environment, Lisboa, 1.-3. Juli 1986,

Selper Ltd., London, 733-744 (1986)

-

Förstner, U., Wienberg, R., Gerth,

J.: Biochemische Dauerbeständigkeit und Schadstofftransport bei innovativen

Baustoffen für die Altlastensanierung (1,55 MB). BMBF-Verbundvorhaben

Weiterentwicklung von Deponieabdichtungssystemen, Teilvorhaben 60. Abschlußbericht,

231 S., Hamburg (1996)

-

Wienberg, R., Khorasani,

R.: Beständigkeit von Dichtwandmassen für die Altlasteneinkapselung

gegen kalklösende Kohlensäure (51 KB). Altlasten-Spektrum 4, (1995)

Zurück

Dr. Reinhard Wienberg

Umwelttechnisches Labor

Vorhaben: Eine Altdeponie

mit hochtoxischen ölhaltigen Industrieabfällen soll durch eine

umschließende mineralische Schlitzwand gesichert werden. Die Schlitzwand

bindet in torfhaltigen Klei ein und schneidet den kontaminierten Bereich.

Vorhaben: Eine Altdeponie

mit hochtoxischen ölhaltigen Industrieabfällen soll durch eine

umschließende mineralische Schlitzwand gesichert werden. Die Schlitzwand

bindet in torfhaltigen Klei ein und schneidet den kontaminierten Bereich.

Vorhaben: Als Sicherung für

einen Altstandort ist eine mineralische Dichtwand geplant. Chemische Untersuchungen

in der Trasse einer geplanten Dichtwand ergaben erhebliche Konzentrationen

kalklösender Kohlensäure (sehr stark angreifend nach DIN 4030).

Vorhaben: Als Sicherung für

einen Altstandort ist eine mineralische Dichtwand geplant. Chemische Untersuchungen

in der Trasse einer geplanten Dichtwand ergaben erhebliche Konzentrationen

kalklösender Kohlensäure (sehr stark angreifend nach DIN 4030).